Le roi Titubus était un roi populaire. Il avait coutume d'entrer sans façon chez le moindre de ses sujets, de s'asseoir sans cérémonie en la plus modeste des masures de son royaume, et, de dire invariablement :

"Mon ami, es-tu sûr que le vin de ta cave n'aigrit point ? Prends garde qu'il ne se gâte pas : mieux vaut le boire."

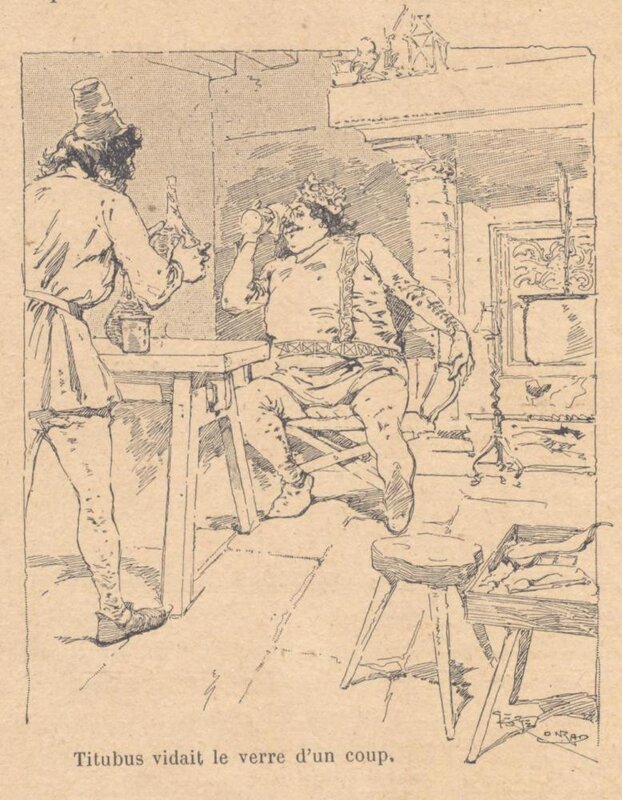

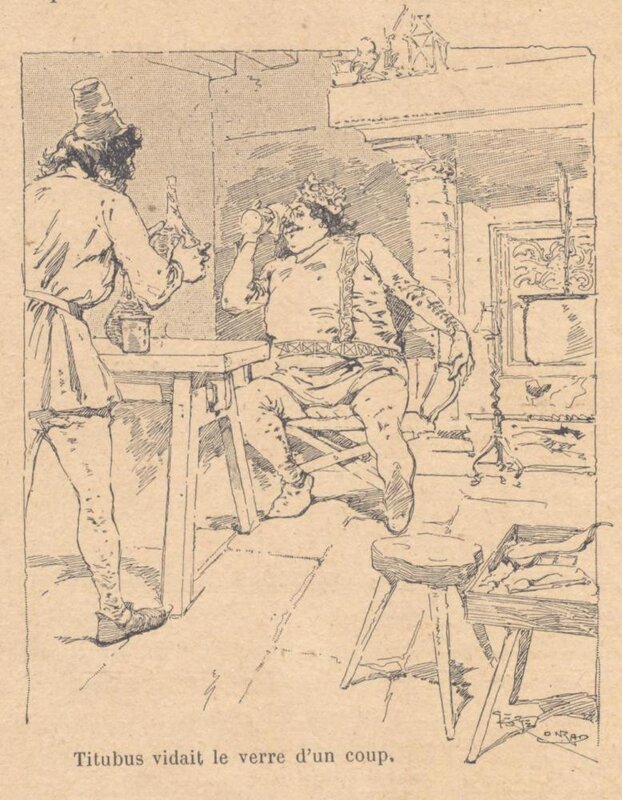

Et le bonhomme fier et content descendait au cellier chercher une bouteille. Titubus, emplissait son verre, celui de son hôte, trinquait... et buvait le vin d'une gorgée.

Sa langue claquait entre ses dents rieuses, il remplissait à nouveau son verre jusqu'à ce que le bouteille fût vide. Ensuite, de son escarcelle tirait un bel écu pour les bambins friands de gâteaux, et il s'en allait par le chemin jusqu'à la prochaine maison où recommençait pareille cérémonie.

Aussi arrivait-il quotidiennement que Titubus, quand le soir venait, regagnât péniblement son palais, sa couronne sur l'oreille, chantant des refrains indignes, comme sa conduite, d'un monarque de telle marque.

A ce jeu-là Titubus était devenu, lui, populaire et son nez violet... On l'adorait dans tout le pays, sans le respecter peut-être beaucoup, mais enfin on l'aimait, et toutes les portes étaient toujours ouvertes sur sa route, et toutes les caves bien garnies à son intention.

Titubus vivait heureux, ou plutôt il eût vécu heureux s'il n'avait eu en son logis sa femme, la reine Apre, et sa fille, la douce Alcimène.

Sa fille encore, avec une indulgence infinie, cherchait gentiment à le guérir de ses mauvaises habitudes : mais la reine Apre, au contraire, n'avait jamais que de rudes paroles desquelles Titubus cherchait un quotidien oubli.

Et Titubus était malheureux, quand il rentrait en son palais.. C'est pourquoi, disait-il, il y rentrait si peu et si tard.

Cependant Alcimène, quand sonnèrent ses dix-huit ans, fut en âge de prendre époux... tant pour elle que pour la destinée d'un royaume où le trône ne pouvait, suivant la loi, être légué à une femme.

Les ambassadeurs, par toutes les routes, s'en allèrent visiter les cours des États voisins : mais les princes qu'ils pressentirent, tout en louant sans restrictions les vertus et les charmes d'Alcimène, furent unanimes à réprouver la conduite de Titubus, au point de repousser net l'idée de devenir le gendre d'un pareil ivrogne.

Les ambassadeurs revinrent penauds... Titubus, en les recevant, leur demanda d'abord : "Au pays où vous êtes allés, le vin est-il bon ? Est-il meilleur que celui de nos vignes ?"

Et, sur l'assurance d'une évidente infériorité, Titubus déclara net :

"Ils ne seront point mes gendres."

Ce qui rendait plus léger l'échec des ambassadeurs du souverain.

Mais Alcimène, elle, ne pouvait se contenter de semblable réponse ; elle n'avait pas, comme son père, la ressource de noyer son chagrin ; aussi résolut-elle d'aller implorer l'appui de la fée sa marraine.

Toutes les princesses avaient jadis, en effet, vous le savez, pour marraine une fée... Celle d'Alcimène s'appelait Matabrune ; elle demeurait au coeur de la forêt, dans un palais de chèvrefeuilles toujours fleuris.

Alcimène l'alla voir, seule, à pied, selon la loi formelle, et Matabrune, en la voyant venir, sut - en fée qu'elle était - le but de ce voyage.

"Ah ! pauvre enfant, lui dit-elle quand elle l'eut embrassée, je sais le chagrin qui te mine, mais je sais aussi que nul souhait méchant ne vient en ton coeur contre ton père... Sache à ton tour que je ne puis rien contre lui ; que, seule, si tu es assez adroite, tu peux l'arracher à ces déplorables excès. Entre avec moi en mon palais, et écoute bien ce que l'on va te dire.

Quand Alcimène fut entrée, Matabrune la fit asseoir sur un banc en mousse ; elle frappa dans ses mains quatre fois et, de tous les côtés, entre les cascades de fleurs odorantes, d'autres fées, au nombre de six, répondirent à son appel.

"Ma fille, reprit Matabrune, pendant trois jours trois voeux que tu formuleras seront, par ma volonté, accomplis.

Et chacune des six fées reprit à son tour :

"Ma fille, pendant trois jours trois voeux que tu formuleras seront, par ma volonté, accomplis..."

Et Matabrune conclut :

"Si tu arrives en ce temps et avec ces armes à empêcher un jour entier ton père de vider son verre, il sera à jamais guéri de sa vilaine passion."

A ces mots, Alcimène sentit une pluie de pétales odorants tomber sur ses épaules et, sans qu'elle sût comment ni par où, elle se retrouva dans sa chambrette, au palais, couchée bien doucement en son lit aux draps blancs.

Au lendemain, elle se leva en même temps que son père, décidée à le suivre pendant ces trois jours, sans répit, et à profiter habilement des souhaits mis à sa disposition par les fées.

Titubus en la voyant, posa son verre essuya ses lèvres d'un revers de sa manche, puis l'embrassa...

"Déjà levée, fillette ? Que te voilà matinale !

- Père s'il vous plaît, je voudrais me promener avec vous.

- S'il me plaît, mon enfant ? S'il me plaît ?... Avec joie !"

Et, ce disant, il levait son verre.

"A ta santé, fillette !... Il ne faut pas sortir l'estomac sec, ce n'est pas bon."

Au moment où il portait son verre à ses lèvres, Alcimène souhaita :

"Que ce vin soit vinaigre."

Mais Titubus, d'un trait l'avait déjà avalé, faisait claquer sa langue et disait :

"C'est du vin de l'année, il est un peu aigrelet, mais qu'il ait un an de bouteille, et tu m'en diras des nouvelles.

Vingt souhaits restaient encore à la pauvre Alcimène.

Elle sortit donc avec son père, et les voici tous les deux se promenant dans la ville. A la première porte qu'il rencontra, Titubus s'arrêta. Alcimène songea : "Puisse le maître de céans avoir poussé le verrou !"

Et la porte, pour la première fois, résista au monarque.

"Oh ! là, cria-t-il très haut, oh ! là, compère, c'est l'heure de boire."

Alcimène souhaita :

"Que le maître de céans soit sourd pour une heure."

Mais Titubus était tenace. Une heure durant, entêté, il cogna, appela :

"Oh ! là compère, à boire... à boire !"

Et, l'heure passée, l'hôte entendit l'appel, accourut ouvir à son roi, le saluant joyeusement. Titubus se contenta de le gourmander :

"Fi ! l'ami, c'est honteux... Eh quoi, à cette heure, déjà tu as bu tant de verres que ton sommeil est si profond : tu ne m'entendais pas !"

Le bonhomme s'excusait.

"C'est bien, di Titubus ; descends vite à la cave."

Le bonhomme souleva la trappe. Alcimène souhaita :

"Que l'échelle soit rompue."

Et l'hôte s'arrêta, effaré, au bord du trou béant, ne sachant comment aller chercher du vin. Titubus vit l'effarement, il s'approcha :

"Maladroit ! tu as brisé ton échelle ; mais n'est-ce que cela ?"

Et décrochant devant la porte la longue corde du puits, il attacha le bonhomme sous les bras et, tenant des ses poings robustes le câble glissant, il laissa doucement l'hôte arriver sans encombre au sol obscur de sa cave.

Le bonhomme prit le plus de flacons qu'il put en tenir en ses mains ; Titubus, se couchant à plat ventre, tendit le bras par la trappe et dit :

"Avant de monter, passe-m'en quelques-unes."

Alcimène souhaita :

"Que la cave soit trop profonde pour que leurs mains se rejoignent !"

Mais Titubus se relevait déjà et jetait un panier :

"Emplis ce panier, attache-le à la corde, je le tirerai ensuite."

Alcimène souhaita :

"Puisse en route le noeud se défaire et le panier tomber !"

Patatras ! les pauvres fioles en miettes s'écroulaient dans la cave.

Titubus s'arrêta, attristé :

"Perdu pour tout le monde ! dit-il. Allons, l'ami, c'est à recommencer."

Alcimène souhaita :

"Que la cave soit vide !"

Et le bonhomme d'en bas cria :

"Hélas ! sire, j'avais mis mes dernières bouteilles... les meilleurs... les seules qui me restassent à ce jour."

Et Titubus, lâchant la corde dans le trou, lui cria, s'en allant déjà : "Tu n'as plus de vin, du moins il reste cette corde pour te pendre."

Titubus atteignit bientôt la porte toute proche d'un serrurier bien connu de lui pour son vin jaune comme de l'or.

Alcimène, sa fille, souhaita :

"Que l'homme soit loin de son logis !"

Et de fiat Titubus, en entrant, eut beau appeler sur tous les tons : la maison était vide.

Mais le roi connaissait le chemin de la cave... Sous le manteau de la cheminée il prit une chandelle, et il tira le briquet de sa poche. Alcimène souhaita :

"Que la mèche soit humide !"

Et Titubus eut beau taper, les étincelle jaillissaient, mais la mèche restait noire.

"J'irai donc à tâtons", déclara le Roi.

Alcimène souhaita :

"Que le chemin soit en cercle et que mon père tourne ainsi sans jamais atteindre son but."

Et Titubus, tâtonnant, se retrouva en effet, après un instant, au milieu de la pièce qu'il venait de quitter.

"Ah ça ! se disait-il, la tête me tourne, j'ai l'estomac qui crie misère : je croyais cependant mieux connaître ce logis."

Sans entêtement il regagna le seuil. La maison qui suivait était un cabaret. Le brave Titubus, par habitude, les fuyait : le vin, disait-il, y est falsifié.

Cependant, cette fois, de guerre lasse, il entra.

Les gens autour des tables crièrent :

"A la santé du roi !

- A vos santés, mes amis... mais, d'abord, donnez-moi un verre."

Le verre apporté et rempli, Titubus le leva et répéta :

"A vos santés !"

Alcimène souhaita :

"Qu'il glisse entre ses doigts !"

Et le verre, plac ! en mille miettes s'écrasa sur le sol.

"Maladroit !" dit Titubus.

Mais déjà on lui en apportait un second qu'il tenait bien.

Alcimène souhaita :

"Que ces lèvres soient closes !"

Et Titubus voulut avaler d'un trait le bon vin, mais, en deux cascades, il glissa sur sa barbe, sur son pourpoint, sur le sol.

Le roi devint rouge de colère ; il voulut crier et il ne put. Ses yeux se dilatèrent, il frappa le sol du pied, s'arrachant les cheveux. Alcimène du souhaiter "que ses lèvres s'entr'ouvrent", elle avait peur de le voir tomber mort, asphyxié.

Titubus était honteux de sa faiblesse ; il quitta précipitamment le cabaret, laissant les buveurs attristés.

"Puisqu'il en est ainsi, dit-il, rentrons en mon logis ; là, du moins, je n'aurai pas l'ennui de trouver la cave vide, la porte close, ou des rieurs pour se moquer de ma maladresse."

Et, à grands pas, il regagna son palais, s'assit sur son trône et cria :

"Oh ! là, quelqu'un !"

Alcimène souhaita :

"Que ce soit Apre, ma mère, qui l'entende !"

Et Apre entra :

"Qu'est-ce encore ? Que faut-il ? Pourquoi hurlez-vous ainsi ?"

Titubus savait à quoi s'en tenir, il ne dit rien de son désir de boire. Il allait se lever pour appeler un page. Alcimène souhaita :

"Que son pourpoint s'accroche aux sculptures de son trône !"

Et Titubus, retenu en arrière, se rassit plus vite qu'il ne l'eût souhaité.

"Vraiment, songea-t-il, j'ai la guigne et voilà bien trois heures que je souhaite boire sans atteindre mon but. Cependant, il n'est mauvaise chance qui ne passe ; patience ! je mettrai les gorgées doubles."

Et, résigné, il attendit les évènements. Alcimène souhaita :

"Que les ministres viennent tenir conseil !"

Elle savait que son père, du moins, ne négligeait jamais les affaires de l'Etat. Les ministres étaient déjà à la porte, inclinés, respectueux.

Elle savait que son père, du moins, ne négligeait jamais les affaires de l'Etat. Les ministres étaient déjà à la porte, inclinés, respectueux.

"Sire, dirent-ils, nous apportons de graves nouvelles.

- La grêle aurait-elle détruit les vignobles ?

- Non, dire. Mais les finances de l'Etat sont en fâcheuse situation. Vous avez dépensé l'an dernier, pour votre cave, l'argent prévu pour le recrutement des troupes, et nous n'avons plus de quoi payer la solde de vos régiments.

- Qu'on leur donne à boire, dit le roi.

- Bien, sire, mais en deux jours ils auront tout bu, et alors...

- Tout bu ? Halte-là ! ne leur donnez rien, je vous prie.

- Mais s'ils se révoltent ?"

Alcimène eut peur, elle souhaita :

"Non, je ne veux pas qu'on menace mon père, et qu'on lui fasse peur."

Alors le chef de la milice apparut sur le seuil :

"Sire, dit-il, la main au casque, au nom de mes hommes, je viens vous jurer fidélité absolure. Nous savons qu'une gêne momentanée retard notre prêt ; mais, à la première guerre, le butin saura nous dédommager par la victoire. Soyez sans crainte."

Et, faisant demi-tour, le chef salua et sortit. Les ministres étaient stupéfaits.

"Merci de votre prévoyance et de vos soins, messieurs, dit Titubus moqueur ; mais s'il ne reste rien à dir, vous pouvez aller boire un peu."

Alcimène souhaita :

"Qu'une réforme soit demandée :

Et le ministre des Beaux-Arts s'avança :

"Sire, dit-il, les places du royaume sont, il me semble, peu ornées ; ne serait-ce pas l'occasion de faire couler en bronze les images des grands hommes, et d'en parer aussi les jardins en mettant sous les yeux de vos sujets des exemples bons à suivre ?

- Excellente idée, songea Titubus, et vraiment, il ne faut pas attendre pour la mettre à exécution.

"Dressons un peu la liste des grands morts que nous allons honorer à jamais."

Le ministre prit une belle plume dans sa pochette, une feuille blanche, et proposa :

"Sire, mourut voilà cent ans un savant homme, qui trouva le fil à couper le beurre ; il avait nom, comme vous le savez, Malinfinaud."

Titubus fit la grimace et le ministre n'insista pas. Il cita successivement un grand poète, un grand peintre, un grand musicien.

"Non pas, mon ami, vous n'y êtes pas ; vous me citez des hommes que l'on connaît, je ne dis pas, mais des grands hommes, pas du tout. Tenez, voici ceux dont les statues devraient orner tout mon royaume : d'abord Bacchus, dieu du vin, dont l'histoire n'est plus à vous dire ; puis Noé, le célèbre inventeur de la vigne, la vraie, la seule invention qui vaille la peine qu'on s'en souvienne ; ensuite Gambrinus inventeur de la bière (non que j'aime cette lourde boisson, mais elle contente ceux du nord et, de la sorte, nous garde à nous le vin si bon) ; il y a enfin Gargantua, grand buveur.

"Allez, étudiez la question, vous avez des commissions. Ouvrez un concours, je donne comme premier prix un bon tonneau de Malvoisie."

Et trouvant qu'il y avait suffisamment et dignement rempli ses devoirs de souverain, Titubus fit à chacun un signe amical, qui signifiait "Au revoir, au revoir...

Douze coups sonnèrent. Titubus bondit.

"Midi ! et je n'ai pas encore bu de la journée. Ma fille, ma fille, à quoi pensez-vous donc, que nous ne

sommes depuis une heure à déjeuner ?"

Alcimène souhaita :

"Que le sommeil gagne mon père sitôt qu'il sera assis à la table !"

Et, de fait, à peine Titubus eut-il approché, la figure épanouie, sa lourde chaise du rebord de la table, qu'il se mit à dormir, la tête appuyée sur le dossier, - à dormir si bien et si profondément qu'il ronfla.

Ron, ron, ron, ron ! Alcimène était assez rassurée.

Mais voici que tout à coup Titubus se mit à rêver tout haut, à gesticuler, à causer.

Et dans son sommeil à quoi rêvait-il ? Point n'est besoin de vous l'apprendre : il rêvait qu'il buvait, il étendit même le bras et remplit son verre. Alcimène souhaita :

"Que son sommeil soit profond et calme comme la mort."

Alcimène, cette fois, était rassurée. Les heures allaient, allaient ; son père ne bougeait pas plus qu'une statue.

Il ne ronflait pas, on n'entendait même plus le moindre souffle, la moindre respiration, il dormait comme un sourd.

Alcimède prit peur : elle secoua le bras inerte de l'endormi, elle appela, cria, jeta de l'eau à la figure,... rien. Elle s'affola.

"Qu'il s'éveille, cria-t-elle, qu'il s'éveille !"

Et Titubus, à ce voeu, - c'était le dernier auquel elle eût droit, - s'éveilla, se frotta les yeux, s'étira les bras, bâilla et se dressa d'un bond.

"Par la morbleu ! je crois que j'ai dormi à table, et sans vider mon verre", dit-il, en apercevant devant lui sa coupe pleine.

Alcimène sentit une larme perler à ses yeux. Titubus la regarda par hasard, il vit son chagrin. Il posa du coup son verre :

"Ah ! mais, fillette, qui est-ce qui t'a fait de la peine ? Celui qui est la cause de tes larmes, nomme-le-moi, et par Bacchus !... Ce n'est pas moi, je pense..."

Alcimène ne répondit rien.

"Fillette, tu ne dis mot... serait-ce moi qui...?"

Alcimène hocha la tête : "Oui", et tout bonnement lui raconta son chagrin. Titubus devint sérieux. Il prit sa coupe et la lança au sol.

Depuis cette heure, le roi Titubus n'a plus touché un verre ; il a, dans une écuelle de bois, pris l'habitude de boire de l'eau claire aux sources et aux fontaines, et cette métamorphose, ce revirement a été vite connu de tous, de ses sujets et des voisins.

Et les princes sont venus en masse, empressés, demander la main de sa fille, qui put, à loisir, choisir le plus aimable et le plus beau.

Jean DOUCET

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F138296.jpg)